本の展示

本の展示

本の展示:2008年度

- ◆寒さを忘れる本(山田)

- ◆10代のアナタにおくる どらまてぃっく★50(山田)

- ◆名古屋の年中行事「恵方参り」(鶴舞)

- ◆資格取得に挑戦しよう(熱田)

- ◆労働・雇用を考える(中村)

- ◆仕事-労働を考える(瑞穂)

- ◆直して活かそう!(中川)

- ◆世界天文年(瑞穂)

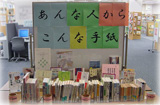

あんな人からこんな手紙 ―熱田図書館企画展示―

展示期間:2009年3月21日(土)~4月16日(木)

春は旅立ちの季節でもあります。あなたの近況をあの人に、手紙で伝えてみませんか。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |  |

| 1 | 子不語の夢 ~江戸川乱歩小酒井不木往復書簡集~ |

浜田雄介/編 | 皓星社 | 2004 | 910268 | 江戸川乱歩と小酒井不木の出会いから不木の死まで、7年にわたる往復書簡 | |

| 2 | 日本を今一度せんたくいたし申候 | 木村 幸比古 | 祥伝社 | 2000 | 2891 | 坂本龍馬の手紙から、何を考え、何を伝えたかったのかを読み解くことで龍馬の人間的魅力に迫ります。 | |

| 3 | 薫へ ~届かなかった手紙~ | 蓮池秀量 蓮池ハツイ |

新潮社 | 2003 | 916 | 北朝鮮に拉致された蓮池薫さんへ、手紙の形で綴った母親の日記と、父親の短歌が収録されています。 |

動物園・植物園で春を満喫!~東山動植物園へ行ってみませんか~ ―千種図書館企画展示―

展示期間:2009年3月12日(木)~4月30日(木)

千種図書館に隣接する東山動植物園は、この時期春まつりを開催中です。

東山の森や、平和公園など、春は芽吹きでワクワクする季節です。本を片手に散策してみませんか。

展示期間中の3月27日(金)には、図書館の職員と動物園の飼育員さんによるおはなし会も行われました。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント | |

| 1 | みんなが知りたい動物園の疑問50 | 加藤由子/著 | ソフトバンククリエイティブ | 2007 | 48076 | 「カバのプールの水はなぜいつもにごっているのか」等日ごろの疑問に答える本。 | |

| 2 | いのちの王国 | 乃南アサ/著 | 毎日新聞社 | 2007 | 48076 | 動物園好きの著者が、全国の動物園を取材。東山再生プランについてふれている。 | |

| 3 | なぜ生態系を守るのか? | 松田裕之/著 | NTT出版 | 2008 | 5198 | 人間が生態系に及ぼす影響を探り、自然を持続可能に利用できる手段を考える。 | |

| 4 | 動物園をまるごと楽しむ! | 今泉忠明/著 | 新風舎 | 2007 | 48076 | 動物園をまるごと楽しむ本。 |

春です!始めてみよう、新しいこと ―中川図書館企画展示―

展示期間:2009年3月20日(金)~4月16日(木)

春になって、新しい生活が始まります。何か新しいことを始めてみましょう!

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |

|

| 1 | きょうから弾ける!ピアノレッスン | 伯耆田hiromi | 主婦の友社 | 2008 | 763 | 初心者でも理解できる丁寧な解説で、挑戦したくなる人気曲を、かっこよく弾き語りができるようになる本。 | |

| 2 | 乗馬をはじめよう | 岩谷一裕 | 高橋書店 | 2009 | 7896 | 馬と心を通わせる至福のひとときのために乗馬をはじめてみましょう。 |

花の春 ―瑞穂図書館企画展示―

展示期間:2009年3月20日(金)~4月10日(金)

春がやってきました。桜をはじめ春の花に関する本を集めました。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |

|

| 1 | 桜信仰と日本人 | 田中秀明/監修 | 青春出版社 | 2003 | 479 | 桜と日本人の関係を様々な観点から考察する。 | |

| 2 | あいち花散歩 Part2 | 愛知県小中学校長会/編 | 愛知県教育振興会 | 1999 | A47 | 愛知県内で、花を楽しむ散歩のための本。 | |

| 3 | 花の寺で描く、撮る、詠む | 西田成夫/文 | 小学館 | 2001 | 291 | 日本各地の花が美しい寺で、絵を描いたり写真を撮るのに役立つガイド。 |

仕事の前にこの1冊!! ~新入社員にもおすすめのお仕事本~ ―緑図書館企画展示―

展示期間:2009年2月27日(金)~4月30日(木)

仕事に役立つ知識や考え方のヒントなど、新社会人を応援する本を展示しました。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |  |

| 1 | 仕事以前のビジネスマナーの常識 | 西松真子 | 講談社 | 2008 | 3364 | 初歩的なビジネスマナーの本 | |

| 2 | しっかり届くプレゼンテーションのツボ | 遠山秀貴 | ぱる出版 | 2007 | 3364 | プレゼンのノウハウがわかる本 | |

| 3 | 地頭力を鍛える | 細谷功 | 東洋経済新報社 | 2007 | 3362 | 問題解決のヒントになる本 |

上記展示資料のほか、仕事に役立つ本のリストを作成しました。ぜひご覧ください。

『仕事の前にこの1冊!! ~新入社員にもおすすめのお仕事本~<PDF形式、139KB>』

![]()

PDF形式のファイルを閲覧するにはAdobe Reader(無料)が必要です。

※AcrobatReader4.0以上を推奨しています。

「闘病記」を読む ―瑞穂図書館企画展示―

展示期間:2009年3月10日(火)~3月29日(日)

「闘病記」とは、患者や家族が病気と闘った手記です。

闘病記は、必ずしも医学の書架にあるわけではなく、内容や著者によってエッセイや伝記などさまざまな書架に置かれています。

各分野に分かれている闘病記を集め、展示しました。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント | |

| 1 | 1リットルの涙 | 木藤亜也/著 | エフエー出版 | 1986 | 916 | 脊髄小脳変性症を発症した豊橋市の少女の手記。映画・ドラマ化されている。 | |

| 2 | ツレがうつになりまして。 | 細川貂々/著 | 幻冬舎 | 2006 | 916 | うつ病の夫との日々をマンガで描く。 | |

| 3 | ラッキーマン | マイケル・J・フォックス/著 | ソフトバンクパブリッシング | 2003 | 7782 | 30歳の若さでパーキンソン病を発症したマイケルのことば。 |

子どもからのSOS ―熱田図書館企画展示―

展示期間:2009年2月21日(土)~3月19日(木)

複雑な現代社会を生きている子どもたち。「今の子は・・・」と嘆く前に、彼・彼女の声に耳を傾けてみませんか?

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |

|

| 1 | 教室の祭り | 草野たき/作 北見葉胡/絵 |

岩崎書店 | 2006 | 913 | 5年生の澄子は、友達がいじめられているのをかばい、逆に自分がみんなのいじめの対象になってしまいます。 | |

| 2 | 保健室にいたらだめなの? | こんのひとみ/文 塚本やすし/絵 |

ポプラ社 | 2003 | 37 | 学校の教室より、保健室の方が居心地がいいと感じる子どもたちの本音。 | |

| 3 | オンナらしさ入門(笑) | 小倉千加子/著 | 理論社 | 2007 | 36 | 「オンナらしさ」と「いい成績」の複雑な関係などなど・・・悩み多き女の子。 |

不安社会をのりこえる ―瑞穂図書館企画展示―

展示期間:2009年2月21日(土)~3月8日(日)

社会のさまざまな面で、不安が高まっています。不安な社会について論じた本を、幅広くを展示しました。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |

|

| 1 | ケータイ不安 | 加納寛子/著 | 日本放送出版協会 | 2008 | 3676 | 子どもと携帯電話とのつきあいかたを考える。 | |

| 2 | 犯罪不安社会 | 浜井浩一/著 | 光文社 | 2006 | 368 | 「治安悪化」と言われる現状を検証する。 | |

| 3 | 過防備都市 | 五十嵐太郎/著 | 中央公論新社 | 2004 | 5188 | 建築評論家が都市の防犯を考える。 |

江戸を読む ―瑞穂図書館企画展示―

展示期間:2009年2月5日(木)~2月19日(木)

「江戸」について、様々な観点から書かれた本を集めました。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |

|

| 1 | 江戸を知る事典 | 加藤貴/編 | 東京堂出版 | 2004 | 213 | 江戸について幅広く、具体例をあげて紹介する。 | |

| 2 | 江戸の旅文化 | 神崎宣武/著 | 岩波書店 | 2004 | 3843 | 伊勢参り、巡礼、湯治など、江戸の旅文化。 | |

| 3 | 江戸の数学文化 | 川本亨二/著 | 岩波書店 | 1999 | 419 | 江戸の庶民の数学文化は、どのようなものだったのか。 |

寒さを忘れる本 ―山田図書館企画展示―

展示期間:2009年1月29日(木)~2月19日(木)

暖冬と言っても冬は寒い。本にひたって外の寒さをしばらく忘れましょう。体があったかくなるようなスポーツ、若者などの話をいくつか集めました。文学の棚のミニ展示です。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |  |

| 1 | ボックス! | 百田尚樹 | 太田出版 | 2008 | F | ボクシングをめぐる大阪の高校生の「熱い」物語 | |

| 2 | 自転車少年記~あの風の中へ | 竹内真 | 新潮社 | 2006 | F | 自転車好きの少年が大人に。心がなごむいい話 | |

| 3 | 格闘する者に○ | 三浦しをん | 新潮社 | 2005 | F | ユーモラスな語り口に寒さを忘れる就活小説 | |

| 4 | 風が強く吹いている | 三浦しをん | 新潮社 | 2006 | F | 箱根駅伝を目指す学生の青春小説 |

10代のアナタにおくる どらまてぃっく★50 ―山田図書館企画展示―

展示期間:2009年1月17日(土)~2月19日(木)

ティーンズ向けに山田図書館おすすめの本50冊を集めました。10代のみなさんも、もと10代のみなさんもぜひご覧ください。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |  |

| 1 | 武士道シックスティーン | 誉田哲也 | 文芸春秋 | 2007 | F | 剣道エリート香織とのんびりや早苗が高校で剣道を。 | |

| 2 | 香港の甘い豆腐 | 大島真寿美 | 理論社 | 2004 | 913 | 父親を知らない高校生の私が香港で会った人は? | |

| 3 | 地球生活記 | 小松義夫 | 福音館書店 | 1999 | 3839 | 見ているだけでとっても愉快。地球は広い! | |

| 4 | 13ヶ月と13週と13日と満月の夜 | アレックス・シアラー | 求竜堂 | 2003 | F | 今あるものをすべて当然だと思ってはいけない。 | |

| 5 | ぎぶそん | 伊藤たかみ | ポプラ社 | 2005 | 913 | 田舎町でバンドを組む中学生4人の青春物語。 |

上記展示資料のほか、山田図書館おすすめのティーンズ向けの本のリストを作成しました。ぜひご覧ください。

☆ 『10代のアナタにおくる どらまてぃっく★50』 <PDF形式,19KB>

![]()

PDF形式のファイルを閲覧するにはAdobe Reader(無料)が必要です。

※AcrobatReader4.0以上を推奨しています。

名古屋の年中行事「恵方参り」(名古屋開府400年記念事業)―鶴舞中央図書館2階企画展示―

展示期間:2009年1月17日(土)~2009年4月16日(木)

名古屋城を中心として恵方にある観音様(尾張四観音)に参詣するという「恵方参り」は、現在では節分の行事として知られていますが、江戸時代には1月18日に行われる行事でした。なぜ、1月18日に行われていたのか?

今年の恵方観音である「龍泉寺」の資料を中心に、名古屋の「恵方参り」についてご紹介します。

☆ 『名古屋の年中行事「恵方参り」<PDF形式,242KB>』

![]()

PDF形式のファイルを閲覧するにはAdobe Reader(無料)が必要です。

※AcrobatReader5.0以上を推奨しています。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |  |

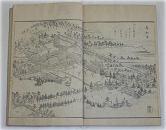

| 1 | 尾張年中行事絵抄

(名古屋叢書三編 第5巻) |

名古屋市蓬左文庫編 | 名古屋市教育委員会 | 1988 | NA08 | 尾張四観音の恵方参りについて詳しく描かれています。 | |

| 2 | 名陽見聞図会 | 歌月庵喜笑 | 美術文化史研究会 | 1987 | NA25 | 小田切春江による天保3年から天保10年の絵入りの日記にも恵方参りの様子が描かれています。 | |

| 3 | 保存版瀬戸線の90年 | 郷土出版社 | 1997 | A68 | 龍泉寺節分会の宣伝車の写真には「恵方」の文字が見えます。 |

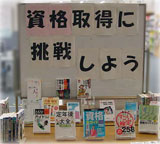

資格取得に挑戦しよう ―熱田図書館企画展示―

展示期間:2009年1月17日(土)~2月19日(木)

「資格」の内容、とり方、資格を生かして活躍している人々などに関する本を展示しました。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |  |

| 1 | 資格全ガイド 取り方・選び方 |

池田書店編集部 | 池田書店 | 2006 | 3662 | 750種の資格について資格の概要、取り方などをわかりやすく説明しています。 | |

| 2 | すごい検定258 | 中村一樹 | テクスト | 2008 | 3662 | レア検定、ユニーク検定だけを集めたガイドブックです。 | |

| 3 | 定年後大全(セカンドライフを生き生きすごす51の知恵) | 日本経済新聞生活経済部 | 日本経済新聞出版社 | 2007 | 3677 | 定年後の人生を生き生きと過ごすための解説書ですが、元気で活躍するために資格取得への挑戦を勧めています。 |

労働・雇用を考える ―中村図書館企画展示―

展示期間:2009年1月15日(木)~2月1日(日)

労働環境を取り巻く話題に関連する本を集めて展示しました。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |  |

| 1 | 論争・格差社会 | 文藝新書編集部 | 文藝春秋 | 2006 | 3618 | 「世界」から「文藝春秋」まで、論文・対談12本を収録 | |

| 2 | 図解よくわかる人材派遣 | 土屋留美ほか | ナツメ社 | 2008 | 6739 | 派遣業をわかりやすく解説 | |

| 3 | 非正規社員 雇用の実務と法律知識 | みらいコンサルティング | 清文社 | 2008 | 3364 | 非正規社員(パートタイマー・アルバイト・派遣社員・契約社員等)の雇用に関する法制・実務・事例を解説 |

仕事-労働を考える ―瑞穂図書館企画展示―

展示期間:2009年1月17日(土)~1月31日(土)

1.労働をめぐる問題、2.いろいろな仕事、3.お仕事小説をサブテーマとし、仕事や労働に関する資料を展示するを展示しました。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |

|

| 1 | リストラとワークシェアリング | 熊沢誠/著 | 岩波書店 | 2003 | 3663 | 日本におけるワークシェアリングの必要性と可能性を検討する。 | |

| 2 | 東海の天職一芸 | 岡田稔/文 | ゆいぽおと | 2006 | 3662 | 人形職人、ロープ職人など、東海の100人の職人を紹介。 | |

| 3 | カイシャデイズ | 山本幸久/著 | 文芸春秋 | 2008 | F3 | 内装会社で繰り広げられる楽しい日々を描いた短編集。 |

直して活かそう! ―中川図書館企画展示―

展示期間:2009年1月17日(土)~2月19日(木)

もったいない、よみがえる・新たな魅力、修理・修復、リサイクル、リフォームというテーマで本を集めました。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |

|

| 1 | もったいないばあさんと考えよう世界のこと | 真珠まりこ | 講談社 | 2008 | 30 | 『もったいないないばあさん』の作者が子どもたちに語る地球の問題と世界の子どもたちの話。 | |

| 2 | なんでも自分で修理する本 | 片桐雅量 | 洋泉社 | 2008 | 597 | 身のまわりのモノから自転車の手入れまで、ちょっとしたコツがわかれば素人でも直せます!自分で直せば数千円~数万円の節約! | |

| 3 | 広告チラシでつくるインテリア小物 | 寺西恵里子 | 主婦と生活社 | 2008 | 7549 | 捨ててしまえばゴミだけどほんの少しの工夫でよみがえる...。 |

区制100周年(名古屋開府400年記念事業) ―鶴舞中央図書館展示―

展示期間:2008年10月18日(土)~2009年1月15日(木)

名古屋市が誕生したのは、明治22年(1889年)です。その後、熱田町などの編入によって、市の人口が当初の15万7千人から明治40年には35万人へと、2倍以上増加しました。

そこで明治41年(1908年)に名古屋市に区制が施行されました。区制施行の年から、今年はちょうど100周年にあたります。最初は、東・西・南・中の4区からはじまり、昭和50年からは16区となり、現在に至っています。

これまでの区域の変遷を、図書、地図、新聞記事などの資料でたどります。

■ 主な展示資料 ■

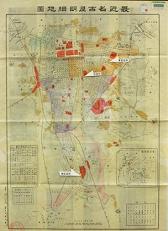

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント | 4区制施行後(明治43年)の地図

尾張名所図会  *写真をクリックすると、大きな画像をご覧いただけます* |

| 1 | なごやの町名 | 名古屋市計画局編 | 名古屋市計画局 | 1992 | A295 | 地名の由来、町名の変遷、市町村合併の変遷、区域の変遷がわかります。 | |

| 2 | 写真図説 大正の名古屋 | 服部鉦太郎 | 泰文堂 | 1980 | A250 | 大正10年、隣接十六か町村併合の際の祝賀飛行の写真が載っています | |

| 3 | 最近名古屋明細全図 | 富田喜作/編纂 | 富田屋 | 1910 | A295 | 4区制施行後(明治43年)の地図です | |

| 4 | 愛知縣冩眞帖 | 第十回関西府県聯合共進会愛知県協賛会 | 左同 | 1910 | A206 | 明治末の名古屋市役所の写真が載っています | |

| 5 | 尾張名所図会 前編 巻之ニ | 岡田啓、野口道直 | 1880 | 名古屋市史資料の和装本です |

世界天文年 ―瑞穂図書館企画展示―

展示期間:2009年1月6日(火)~1月20日(火)

2009年が「世界天文年」であることにちなみ、宇宙・天文に関する資料を展示しました。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |

|

| 1 | 宇宙からの贈りもの | 毛利衛/著 | 岩波書店 | 2001 | 5389 | 二度の宇宙飛行を経験した毛利衛さんのメッセージ。 | |

| 2 | かぐや月に挑む | NHK「かぐや」プロジェクト/編 | 日本放送出版協会 | 2008 | 5389 | 月周回衛星「かぐや」が撮影した月の姿。 | |

| 3 | 宇宙「96%の謎」 | 佐藤勝彦/著 | 実業之日本社 | 2003 | 4439 | 一般の読者に宇宙論の面白さを伝える。 |

「裁判」を考える ―瑞穂図書館企画展示―

展示期間:2008年12月20日(土)~2009年1月10日(土)

2009年5月から裁判員制度が始まります。裁判員制度についての本のほか、裁判を描いた小説など、裁判に関する資料を展示しました。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |

|

| 1 | これでわかる!裁判員制度 | 平野哲郎/監修 | 実業之日本社 | 2008 | 3276 | 裁判員制度をQ&Aで解説。 | |

| 2 | わかりやすい訴訟のしくみ | 石原豊昭/著 | 自由国民社 | 2008 | 327 | 民事と刑事の訴訟のしくみをわかりやすく解説する。 | |

| 3 | 江戸の訴訟 | 高橋敏/著 | 岩波書店 | 1996 | 3221 | 訴訟から見る江戸の社会。 | 4 | 子供の眼 | リチャード・ノース・パターソン/[著] | 新潮社 | 2000 | 933 | 陪審員の心証は次々に変わっていく。リーガル・ミステリ。 |

新年を迎える ―熱田図書館企画展示―

展示期間:2008年12月20日(土)~2009年1月15日(木)

新しい年を迎えるにあたって、年中行事や干支に関する本を集めました。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |

|

| 1 | ひとりでキモノを着る本 | 笹島寿美 | 神無書房 | 1996 | 5938 | 和服の着付けを図や写真でわかりやすく紹介しています。 | |

| 2 | ばばばあちゃんのおもちつき | さとうわきこ/作 佐々木志乃/協力 |

福音館書店 | 1997 | 59 | ばあちゃんと子どもたちがおもちをつくって食べる楽しい絵本です。 | |

| 3 | 絵馬に願いを | 岩井宏實 | ニ玄社 | 2007 | 387 | 神社でよく見かける絵馬の歴史や図柄について紹介しています。 |

年末年始の本 ―瑞穂図書館企画展示―

展示期間:2008年12月13日(土)~12月28日(日)

クリスマス、忠臣蔵、百人一首、など年末年始に関わる図書を集めました。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |

|

| 1 | クリスマスの文化史 | 若林ひとみ/著 | 白水社 | 2004 | 386 | クリスマスの起源や文化を紹介する。 | |

| 2 | 忠臣蔵 | 菊地明/著 | ナツメ社 | 2002 | 21052 | 「忠臣蔵」を史実をもとにわかりやすく解説する。 | |

| 3 | 百人一首への招待 | 吉海直人/著 | 筑摩書房 | 1998 | 91114 | 百人一首の成立の謎を探り、斬新な解釈を試みる。 | 4 | 江戸時代の門松 | 名古屋市博物館/編集 | 名古屋市博物館 | 1994 | 3868 | 江戸時代の門松は、どのようなものだったのだろう。 |

冬の季語より ―山田図書館企画展示―

展示期間:2008年12月4日(木)~12月28日(日)

冬の季語を含んだタイトルの小説を集めました。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |

|

| 1 | 真田手毬歌(文庫版) | 米村圭伍 | 新潮社 | 2008 | F | 「七代秀頼」をめぐる奇想天外な大法螺話 | |

| 2 | 時雨のあと(文庫版) | 藤沢周平 | 新潮社 | 2002 | F | 表題作始め江戸の市井の人々を描く小哀話7編 | |

| 3 | 小春日和(文庫版) | 金井美恵子 | 河出書房 | 1999 | F | 19歳の女子大生の健気に生きている「お話」 | |

| 4 | 狐火の女 | 小杉健治 | 角川春樹事務所 | 2006 | F | 三人で一人の岡引「佐平次」が江戸の事件を究明 | |

| 5 | 霧氷(文庫版) | 夏樹静子 | 文藝春秋 | 1998 | F | 「子は誰のものか」を問う力作 |

Yo!、大統領~っ! ―山田図書館企画展示―

展示期間:2008年11月22日(土)~12月18日(木)

アメリカの大統領や政治への理解を深めていただける本を展示しました。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |  |

| 1 | アメリカ大統領物語 | 猿谷要/編 | 新書館 | 2002 | 3125 | 初代ワシントンから現職までの人物物語 | |

| 2 | ブッシュの戦争 | ボブ・ウッドワード | 日本経済新聞社 | 2003 | 3195 | 9.11テロ後、大統領はどのように行動したか | |

| 3 | アメリカ大統領 | 高畑昭男 | ナツメ社 | 2004 | 3125 | 選挙のしくみから日常生活まで図解でまとめた本 |

上記展示資料のほか、大統領とアメリカ合衆国の政治に関する本のリストを作成しました。ぜひご覧ください。

『大統領とアメリカ合衆国の政治に関するブックリスト<PDF形式、114KB>』

![]()

PDF形式のファイルを閲覧するにはAdobe Reader(無料)が必要です。

※AcrobatReader4.0以上を推奨しています。

人権週間 ―瑞穂図書館企画展示―

展示期間:2008年12月4日(木)~12月18日(木)

人権週間(12月4日~10日)にあわせて、人権に関する本を展示しました。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |   |

| 1 | なごや人権施策推進プラン | 名古屋市総務局総合調整部企画調整室/編集 | 名古屋市 | 2002 | A316 | 名古屋市の総合的な人権施策の指針。 | |

| 2 | 人権の思想史 | 浜林正夫/著 | 吉川弘文館 | 2001 | 316 | 近代ヨーロッパに成立した人権思想史。 | |

| 3 | いま平和とは | 最上敏樹/著 | 岩波書店 | 2006 | 3198 | 武力戦争から、平和と人権を考える。 |

日本初の理学博士 伊藤圭介~名古屋市図書館所蔵資料より~ ―千種図書館企画展示―

展示期間:2008年12月2日(火)~12月7日(日)

平成24年中に、千種図書館は東山動植物園正門前へ移転改築され、"伊藤圭介記念館"(仮称)が併設されます。現在、東山植物園内の植物会館内に伊藤圭介記念室があり、訪ねられた方もいらっしゃるかと思います。

伊藤圭介は、江戸時代末期に名古屋に生まれ、医学・本草学、植物学において多くの功績を残し、明治に入り日本で初めて理学博士の称号も受けました。今回は、名古屋市図書館所蔵資料のなかから、圭介の業績や著書についてご紹介する展示を企画しました。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |

| 1 | 泰西本草名疏 (たいせいほんぞうめいそ) |

伊藤圭介/著 | 1830(文政12) | 鶴舞中央図書館所蔵の和装本。 圭介が、長崎遊学から帰郷する際、シーボルトから譲り受けた『フロラ・ヤポニカ(日本植物誌)』を、文 中の植物名を日本の植物名に当てるなど訳述して著したもの。 リンネの植物分類法を日本産の植物に適用した最初の本で、現在でも使われている「おしべ」「めしべ」などの訳語は、この本から始まる。 |

||

| 2 | 日本産物誌 | 伊藤圭介/著 | 青史社 | 1978 | 6021 | 日本の動物・植物・鉱物などを旧国名ごとにまとめたもの。1873(明治6)年文部省編書課を命ぜられ編纂に従事し、山城部・武蔵部・近江部を完成し文部省より刊行した。 |

| 3 | 伊藤圭介日記 | 圭介文書研究会/編 | 名古屋市東山植物園 | 1995 | A289 | 東山植物園には、圭介翁の孫伊藤秀雄氏のご遺族より、昭和26年に寄贈された遺品が保存されている。このうちの日記類が圭介文書研究会の解読により刊行され、現在14集まで発行されている。 第1集の「瓊浦游紀(けいほゆうき)」は、圭介が長崎のシーボルトを訪ねるまでの紀行文。 |

| 4 | 伊藤圭介と尾張本草学 | 名古屋市博物館 | 2001 | A289 | 名古屋市博物館開催の没後100年特別展図録。伊藤圭介の活動、生い立ちと家族について記されている。 | |

| 5 | 伊藤圭介の生涯とその業績 | 名古屋市東山植物園 | 2003 | A289 | 生誕200年を記念して発行。伊藤圭介の名が学名に付く植物がまとめられている。(東山植物園ホームページもご覧ください。) | |

| 6 | 「江戸時代の博覧会」 (よみがえる尾張医学館薬品会 所収) |

榎英一/著 | 名古屋市博物館 | 1993 | A499 | 尾張本草学は、圭介の師水谷豊文や、兄存真らをメンバーとする"嘗百社(しょうびゃくしゃ)"が中心となり、定例的に集会し、実際に採集した標本類をもちより品評・討論といった共同研究を行っていた。 安政5年、圭介が旭園(きょくえん)を開設してからは毎年そこで嘗百社の博物会が行われた。 |

| 7 | 錦(きんか) 翁(おう)九十賀寿博物会誌 | 伊藤篤太郎/編 | 1892 | 鶴舞中央図書館所蔵の和装本。 圭介の九十歳を祝う会が名古屋で開かれた。その際知人や弟子たちが動植物の標本などを出品した展示会を行った。八十歳、米寿を祝う会は上野でひらかれている。 |

||

| 8 | 錦(きんか) 図譜(ずふ)の世界 | 名古屋大学附属図書館/編集 | 名古屋大学附属図書館 | 2003 | A289 | 圭介は明治3年、藩に西洋医学講習所開設を請願し、この後、名古屋に医学校と病院が設立され現在の名古屋大学医学部と附属病院へと発展していくことになった。名古屋大学には、圭介の遺族より寄贈を受けた資料を"伊藤文庫"として保存整備し、現在名古屋大学附属図書館ホームページでデジタル画像も含め公開している。 |

他にも名古屋市図書館が所蔵している伊藤圭介の関連図書を下記リストに掲載しています。ぜひご覧ください。

『名古屋市図書館所蔵 主な伊藤圭介関連図書<PDF形式、15KB>』

![]()

PDF形式のファイルを閲覧するにはAdobe Reader(無料)が必要です。

※AcrobatReader4.0以上を推奨しています。

学ぶ力とは何か ―瑞穂図書館企画展示―

展示期間:2008年11月28日(金)~12月11日(木)

近年、学力について、関心が高まり、論じられています。

「学ぶ力」についての図書を幅広く展示しました。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |   |

| 1 | 学ぶ力 | 河合隼雄/[ほか]著 | 岩波書店 | 2004 | 002 | 学びの現場で活動してきた5人の論者のシンポジウム。 | |

| 2 | 論争・学力崩壊 | 「中央公論」編集部/編 | 中央公論新社 | 2001 | 3721 | 「学力低下」に関する多様な論考を収録。 | |

| 3 | 義務教育を問いなおす | 藤田英典/著 | 筑摩書房 | 2005 | 373 | 教育社会学の立場から、義務教育を考える。 | |

| 4 | 図解フィンランド・メソッド入門 | 北川達夫/著 | 経済界 | 2005 | 3723 | フィンランドの国語教育で用いられている方法を解説。 |

くらしの中のリサイクル~図書館ではじめるエコ活動 ―守山図書館企画展示―

展示期間:2008年11月1日(土)~12月28日(日)

リサイクル・エコに関する展示コーナーを設置しています。

また、リサイクルをテーマにした工作教室やおはなし会も行います。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 |  |

| 1 | エコクラフトでかご作り石畳編み | 木原基子 | 雄鶏社 | 2005 | 7549 | |

| 2 | 地球温暖化、しずみゆく楽園ツバル | 山本敏晴 | 小学館 | 2008 | 51 | |

| 3 | 絵で見てわかるリサイクル事典 | エコビジネスネットワーク/編 | JIPMソリューション | 2005 | 5185 | |

| 4 | フード・マイレージ | 中田哲也 | 日本評論社 | 2007 | 6113 | |

| 5 | 岡嶋寿子の着物でリフォーム | 岡嶋寿子 | 世界文化社 | 2001 | 5933 |

あおなみ線沿線のゆかりの本 ―中川図書館企画展示―

展示期間:2008年11月22日(土)~12月18日(木)

都心とみなとを結ぶあおなみ線沿線にゆかりのある本を集めました。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |  |

| 1 | 全国鉄道事情大研究 名古屋都心部・三重篇 |

川島令三 | 草思社 | 1996 | 6862 | 平成8年当時の鉄道事情と今と比べてみては。 | |

| 2 | 写真で探る名古屋の歴史 | 名古屋歴史教育研究会/編集 | 名古屋歴史教育研究会 | 2007 | A250 | あおなみ線荒子駅下車、前田利家ゆかりの地を歩こう! |

食を考える ―瑞穂図書館企画展示―

展示期間:2008年11月12日(水)~11月26日(水)

食文化、食の安全、食糧事情、美食など、「食」に関する本を展示しました。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |   |

| 1 | 昭和こども食べもの図鑑 | 奥成達/文 | ポプラ社 | 2004 | 3838 | 昭和の子どもはどんな食べものを食べていたか。 | |

| 2 | 箸 | NHK「美の壺」制作班/編 | 日本放送出版協会 | 2007 | 3838 | 日本の食卓に欠かせない"箸"の美。 | |

| 3 | 池波正太郎の食卓 | 佐藤隆介/文 | 新潮社 | 2001 | 59604 | 作家池波正太郎の愛した料理。 | |

| 4 | サバがトロより高くなる日 | 井田徹治/著 | 講談社 | 2005 | 6636 | 危機に直面する世界の漁業資源。 |

食欲の秋に、食べるはなし ―山田図書館企画展示―

展示期間:2008年11月11日(火)~11月30日(日)

食べることは楽しい。でもときには大きな苦しみになることも。文学の棚のミニ展示です。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |  |

| 1 | 香菜里屋を知っていますか | 北森鴻 | 講談社 | 2007 | F | 料理と飲み物がおいしい店を舞台にしたミステリー | |

| 2 | ごくらくちんみ | 杉浦日向子 | 新潮社 | 2004 | F | 珍味を題材にした短編集 | |

| 3 | タルト・タタンの夢 | 近藤史恵 | 東京創元社 | 2007 | F | ビストロを舞台にしたミステリー | |

| 4 | おいしい人間 | 高峰秀子 | 文芸春秋 | 2004 | 9146 | 食べ物の記憶も豊かな女優の交友録 | |

| 5 | キルト | スーザン・テリス | 晶文社 | 2004 | 933 | 望まない結婚を強いられ、食事がとれなくなる |

他にも多くの食に関する読み物を下記リストに掲載しています。ぜひご覧ください。

『食欲の秋に、食べるはなし<PDF形式、11KB>』

![]()

PDF形式のファイルを閲覧するにはAdobe Reader(無料)が必要です。

※AcrobatReader4.0以上を推奨しています。

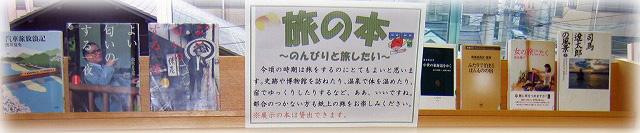

旅の本~のんびりと旅したい~ ―山田図書館企画展示―

展示期間:2008年10月31日(金)~11月20日(木)

秋は旅によい季節です。鉄道や温泉旅行記、食の探訪記など旅の本を集めました。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |

| 1 | 深夜特急 第1便 | 沢木耕太郎 | 新潮社 | 1986 | 9156 | バックパッカー旅行記の古典。今でも新鮮 |

| 2 | 中世の東海道をゆく | 榎原雅治 | 中央公論社 | 2008 | 2915 | 鎌倉時代の貴族の日記をもとに当時の様子を再現 |

| 3 | 本物にごちそうさま | 向笠千恵子 | ポプラ社 | 2008 | 59604 | 全国各地の風土と人の努力が作った食を紹介 |

| 4 | 「最長片道切符の旅」取材ノート | 宮脇俊三 | 新潮社 | 2008 | 291 | 昭和53年秋、国鉄最長片道路線を旅した記録 |

| 5 | 北のまほろば(街道をゆく41) | 司馬遼太郎 | 朝日新聞社 | 1995 | 9156 | 青森県を旅して現在にいたる歴史を知る |

裁判員制度 ―東図書館企画展示―

展示期間:2008年10月24日(金)~11月20日(木)

裁判や裁判員制度にかんする図書、パンフレットを展示・貸出しています。

裁判小説や児童向きの読み物、DVDもあります。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |  |

| 1 | 裁判員制度が始まる | 土屋美明 | 花伝社 | 2008 | 3276 | 裁判員制度の理解が深まる読み応えのある1冊 | |

| 2 | 裁判員制度の正体 | 西野喜一 | 講談社 | 2007 | 3276 | 裁判員制度の問題点と危険性を鋭く論じています |

図書館を使おう ―天白図書館企画展示―

展示期間:2008年10月24日(金)~11月20日(木)

図書館って使い方がよくわからない・・・そんな方にお勧めです。

図書館の使い方に関する本を展示しています。天白図書館の上手な利用方法を載せた特別チラシもお配りしています。

特別チラシは下記PDFファイルでもご覧いただけます。

『天白図書館で日本の物語を探すには<PDF形式,20KB>』

![]()

PDF形式のファイルを閲覧するにはAdobe Reader(無料)が必要です。

※AcrobatReader4.0以上を推奨しています。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |  |

| 1 | TOKYO図書館日和 | 冨澤良子 | アスペクト | 2007 | 010 | 個性ある蔵書が魅力的、読書以外でも楽しめる、そんな図書館を紹介。 | |

| 2 | 図書館のプロが教える<調べるコツ> | 浅野高史+かながわレファレンス探検隊 | 柏書房 | 2006 | 015 | ものの調べ方や解決法など、図書館司書がそのノウハウを紹介。 |

裁判員制度 ―中川図書館企画展示―

展示期間:2008年10月24日(金)~11月20日(木)

2009年5月からスタートする裁判員制度について、図書館の本で理解を深めませんか?

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |  |

| 1 | 裁判員制度がよ~くわかる本 | 「開かれた裁判員制度」研究会 | 秀和システム | 2007 | 3276 | 裁判員制度入門! | |

| 2 | ガイドブック裁判員制度 | 河津博史ほか | 法学書院 | 2006 | 3276 | 「わたしが裁判員に」やさしく解説! |

闘病記を読む ―中村図書館企画展示―

展示期間:2008年10月18日(土)~11月14日(金)

「闘病記」の本を集めて展示しました。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |  |

| 1 | 病の神様 | 横尾忠則 | 文藝春秋 | 2006 | 9146 | 病気との上手なつきあい方とユニークな克服術をつづったエッセイ | |

| 2 | 天国の真帆へ | 山口悦子 | あけび書房 | 2007 | 916 | 白血病と闘った娘〈26歳〉への手紙 | |

| 3 | 「定年うつ」私はこうして乗り越えた | 小川宏 | 講談社 | 2004 | 916 | 「うつ」の体験談を綴ったもの |

本の本 ―瑞穂図書館企画展示―

展示期間:2008年10月24日(金)~11月11日(火)

読書週間(10月27日~11月9日)にあわせ、本・出版・書店に関する本を展示しました。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |  |

| 1 | 本の歴史 | ブリュノ・ブラセル/著 | 創元社 | 1998 | 020 | 古代から近代までの本の歴史 | |

| 2 | 書店繁盛記 | 田口久美子/著 | ポプラ社 | 2006 | 024 | 書店員が語る書店・出版・本の世界 | |

| 3 | 書斎曼荼羅 1 | 磯田和一/絵と文 | 東京創元社 | 2002 | 91026 | 著名人の書斎をイラストと文で紹介 |

ユニークな本 ―瑞穂図書館企画展示―

展示期間:2008年10月24日(金)~11月11日(火)

普段は書架の中にかくれて目立たないけれどユニークな本たちがいます。

読書週間(10月27日~11月9日)にあわせて、彼らをピックアップしました。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |   |

| 1 | へんないきもの | 早川いくを/著 | パジリコ | 2004 | 480 | 実在する変わった生物を紹介 | |

| 2 | 風車のある風景 | 野村卓史/著 | 出窓社 | 2002 | 543 | 全国各地の風力発電用風車の写真 | |

| 3 | 琺瑯(ホーロー)看板 | オオタ・マサオ/文・撮影 | 小学館 | 1999 | 674 | 昭和30年代に多く見られたホーロー看板 |

面白い!働く物語 ―山田図書館企画展示―

展示期間:2008年10月1日(水)~11月3日(月・祝)

仕事に関する小説を集めて展示しました。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |  |

| 1 | モップガール | 加藤実秋 | 小学館 | 2007 | F | 事件・事故現場専門の清掃会社 | |

| 2 | 君たちに明日はない | 垣根涼介 | 新潮社 | 2005 | F | 真介はリストラ請負会社の面接官 | |

| 3 | 県庁の星 | 桂望実 | 小学館 | 2005 | F | 県庁職員、スーパーで研修 | |

| 4 | 広告放浪記 | 浅暮三文 | ポプラ社 | 2008 | F | 大阪の広告代理店での体験記 | |

| 5 | カイシャデイズ | 山本幸久 | 文藝春秋 | 2008 | F | 内装会社の日常を描く |

平和ってなんだろう?からはじめの一歩 ―熱田図書館企画展示―

展示期間:2008年9月20日(土)~11月3日(月・祝)

身近なところから、今の時代、平和の大切さや尊さについて、感じたり考えたりしていただけるように本を展示しました。

■ 主な展示資料 ■

| No. | 書名 | 著者名 | 出版者 | 出版年 | 分類 | コメント |  |

| 1 | 写真記録ヒロシマ25年 | 佐々木雄一郎 | 朝日新聞社 | 1970 | 319 | 原爆投下後25年間にわたり広島の惨状と復興を写真で記録 | |

| 2 | 母と子でみる3 日本の空襲 |

早乙女勝元、土岐島雄 編 | 草の根出版会 | 1988 | 21 | 日本各地の空襲の被害状況を網羅 | |

| 3 | 井上ひさしの子どもにつたえる日本国憲法 | 井上ひさし/文 いわさきちひろ/絵 |

講談社 | 2006 | 32 | 日本国憲法の前文と第9条を小学生にも読めるように、やさしくお話と絵でまとめたもの | |

| 4 | 無告の民 ―カンボジアの証言― |

大石芳野 | 岩波書店 | 1981 | 748 | 写真家大石芳野のフォトメッセージ | |

| 5 | ひろしま | 石内 都 | 集英社 | 2008 | 748 | 被爆遺品を写真家石内都が万感の想いをこめて撮った写真集 |

名古屋の文人遺墨セレクション ―鶴舞中央図書館所蔵資料より―

平成20年8月16日から8月31日まで、鶴舞中央図書館1階にて名古屋の文人遺墨セレクションを展示しました。

■ 名古屋の文人遺墨セレクションについて ■

この小展示では、鶴舞中央図書館所蔵資料より、名古屋の文人を代表する9人の遺墨(いぼく=筆跡)を紹介しました。

かつて名古屋郷土文化会では「遺墨・遺品の会」と称する会があり、もともとはそれぞれが自慢の遺墨や手紙を持ち寄り、鑑賞しあっていたと聞きます。

先年亡くなった服部徳次郎氏には、ながくこの会をお世話いただきましたが、みずから文人の墓碑を掃苔(そうたい=墓参り)し、『平和公園の仏たち』を著されました。その「はしがき」には、名古屋の文化を断絶させてはならないという願いがこめられています。

来る2010年には「名古屋開府400年」をむかえます。先人の遺墨に敬意を表し、図書館からも名古屋開府以来の文化を発信していきたいものです。

■ 展示資料の解説 ■

*写真をクリックすると、大きな画像をご覧いただけます*

| No. | 写真 | 氏名 よみ |

生没年 | 略伝 |

| 記号 | ||||

| 1 | 伊藤圭介 いとうけいすけ |

1803~1901 | 名古屋が生んだ蘭方医・本草の泰斗で、日本植物学の先駆者、男爵・東京帝国大学名誉教授。墓碑は東京谷中墓地にある。平和公園には詩碑がある(仏) (筆者補記:鶴舞中央図書館前の座像は昭和32年5月5日に建てられた。その経緯は「郷土文化」33-3、p1~参照 |

|

| 湯227(拓本) | ||||

| 2 | 井上士朗 いのうえしろう |

1742~1812 | 寛保2年守山に生まれる。名古屋鍋屋町の町医井上家のあとを継ぐ。俳諧を(久村)暁台(きょうたい)につき暮雨巷(ぼうこう)の筆頭となる。師の没後、新しく枇杷園を結成した。その人柄と連句のすぐれていたことで「尾張名古屋は士朗でもつ」との名声を得た。(仏) | |

| 湯11 | ||||

| 3 |  |

佐藤牧山 さとうぼくざん |

1802~1891 |

一宮有隣舎の鷲津松隠、名古屋の河村乾堂に学び、その後江戸の昌平黌で学ぶ。維新後、名古屋明倫堂の督学となる。晩年、江戸に移住し、斯文学会の講師となり、老子・荘子などを講じた。(愛) (筆者補記:当館には佐藤牧山文庫があります) |

| 湯31 | ||||

| 4 | 丹羽盤桓子 にわばんかんし |

1773~1841 | 七歳で丹羽嘉六に入門、次いで鈴木朖(すずきあきら)の門に入り和漢の学を納め、のち尾張藩日記局御祐筆格に累進した。能書の名声高く、門人1,800人余を数えた。門弟により広路町長福寺墓地に盤桓子筆塚が建てられる。六角堂東町(稲沢市)長光寺に墓地がある。(愛) | |

| 湯20 | ||||

| 5 | 細井平洲 ほそいへいしゅう |

1728~1801 | 知多郡平島村(東海市)に生まれる。中西淡淵に学び、江戸で家塾鸚鳴館(おうめいかん)を開く。米沢藩(山形県)藩主上杉治憲の師となり、藩政改革に寄与した。のちに尾張藩に仕え藩学の振興と領民の教化活動に尽くした。(愛) | |

| 湯7 | ||||

| 6 |  |

松平君山 まつだいらくんざん |

1697~1783 | 尾張藩士、本草学者、儒学者。尾張藩士千村籐左衛門秀信の第三子として尾張に生まれる。正徳二年、松平久兵衛久忠の養子となる。寛保三年、書物奉行に就任、『士林泝洄』(しりんそかい)など数多くの著書があり博識者として有名。(愛) |

| 別0A7/7 | ||||

| 7 |  |

森春濤 もりしゅんとう |

1819~1889 | 一宮村(一宮市)の医家に生まれる。有隣舎に学び鷲津毅堂・大沼枕山らと学縁を結ぶ。のち38歳のときに医業を弟に譲り、詩人として立った。名古屋・東京の漢詩界で活躍、桑三吟社・茉莉吟社を開いた。明治元年、明倫堂詩文会評掛を務め、のち漢学一等助教、史生を務めた。(愛) |

| 湯30 | ||||

| 8 | 山本梅逸 やまもとばいいつ |

1783~1857 | 南天道町の彫刻業の家に生まれる。山田宮常、張月樵に画法をうけ、20歳で京に上り中林竹洞とともに苦学して、遂に大名を馳せた。晩年帰名して御園町に住み、藩の御用絵師となり、多くの門人を養成した。(仏) | |

| 湯54 | ||||

| 9 | 横井也有 よこいやゆう |

1702~1783 | 尾張藩士、俳人。名は時般。享保12年家督を相続し1,000石取、延享元年1,200石取となり普請寄合、藩用人を務める。寛延三年退職し、宝暦四年前津に閑居する。祖父野双、父一水の影響で俳諧に親しみ、素分、野又、野有などと号していたが、のち也有とした。(愛) | |

| 湯4 |

※仏:服部徳次郎『平和公園の仏たち』、愛:『角川日本姓氏歴史人物大辞典23.愛知県』より

名古屋名所団扇絵集

平成20年7月19日から8月14日まで、鶴舞中央図書館1階にて名古屋名所団扇絵集(請求記号:NA295/82 書庫 禁帯出)を展示しました。

■ 名古屋名所団扇絵集について ■

この団扇絵(うちわえ)集は昭和9年に刊行されたものを、昭和52年に愛知県郷土資料刊行会が復刊したものです。

作者の森玉僊(もり・ぎょくせん)は本名を高雅(たかまさ)といい、狩野派の画法を学び、『尾張名所図会』の挿図を数十枚担当しました。

解説者の尾崎久弥(おざき ひさや)氏(1890-1972)は名古屋を代表する江戸文学研究者であり、江戸期の小説、浮世絵、川柳を研究し、郷土史にも通じました。

尾崎氏の詳細な解説によって、祭りや行楽でにぎわう、かつての名古屋の姿を現在に伝える貴重な資料となっています。

今ではすっかり失われてしまった風景もありますが、人々はこうした年中行事を日々の楽しみ、生活の区切りとしていたことでしょう。涼しげな団扇の中の名古屋をご覧ください。

■ 展示資料の解説 ■

| No. | 名所 | 解説 | 現在地 |

| 1 | 竜泉寺節分詣 | 尾張四観音(竜泉寺・甚目寺・荒子・笠寺)の一つ。この図はその節分詣の裏坂の眺望を描いたものである。尾張名所図会には小田切春江の「春かすみたつの御山の峰高み雲雀の声を下に聞くかな」との詠がある。 | 守山区大字吉根字松洞3417番地 |

| 2 | 山王稲荷初蛭子 | 山王稲荷はかつて名古屋の芝居興行の拠点であった。この図の時代はその後のもので、初蛭子の雑踏をえがいたものである。 | 中区古渡町2番2号 |

| 3 | 西本坊櫻花 | 西本願寺別院(略して西別院)の春の光景である。「尾張名所図会」にも「境内に桜の大樹数株ありて、春日遊人絶えず。」とある。 | 中区門前町1番23号 |

| 4 | 堀川花盛 | 図の左手は日置橋であろう。堀川の桜は京の嵐山、江戸の隅田川、大阪の櫻ノ島の淀川とそれに似た風景であったという。 | 中区松原二丁目・中川区松重町「日置橋」付近 |

| 5 | 宮船着春景 | この団扇絵の秀作の一である。水陸ともに描き、大名船着きの風景、武士、庶民の往来を巧みに描いている。 | 熱田区神戸町付近 |

| 6 | 櫻天神植木市 | 植木市は二月例祭に行われ、当時名古屋有数のにぎわいであったという。明治まで盛んで南の大須あたりまで雑踏が続いた。 | 中区錦二丁目4番6号 |

| 7 | 若宮祇園祭礼 | 若宮八幡宮は名古屋総鎮守と尊称され、6月の例祭は祇園祭といわれた。15日の試楽には境内の大松に大提灯をつるすなど、大いににぎわった。 | 中区栄三丁目35番30号 |

| 8 | 榎権現祭礼 | もとは白山権現といったが、境内に榎の大木があったため榎権現と呼ばれるようになった。この図は6月17日の祭礼の様子を描いたものである。 | 西区押切 |

| 9 | 片端檀尻車、朝祭 | これは三の丸天王社(現在の那古野神社)の6月16日朝祭の檀尻(だんじり)を描いたものである。 | 中区丸の内二丁目3番17号 |

| 10 | 天王崎祭礼 | 洲崎神社の祭礼を描いたもの。昔は牛頭天王、天王崎神社とも称された。堀川に車楽船(だんじりふね)を流す様子は、津島の祭礼のようであった。 | 中区栄一丁目31番25号 |

| 11 | 廣井八幡宮 | 泥江縣(ひじえあがた)神社のことを廣井八幡宮とも呼んだ。もとは例祭に山車を出していたが火災で焼失し、傘鉾(かさほこ:大きな傘に飾りをつけたもの)を出すようになった。この絵はその様子を描いたもの。 | 中区錦一丁目7番29号 |

| 12 | 枇杷島祭礼 | 市外西枇杷島の牛頭天王社、神明社の祭礼のうち、6月11日の光景を描いたもの。 | 清洲市西枇杷島町 |

| 13 | 岐阜鵜飼 | この一枚だけ名古屋ではないが、尾崎久弥氏は、安藤広重以前にすでにこれだけの水準の版画が名古屋にあり、と作者森高雅(もり・たかまさ)の格別の出来栄えと讃えている。 | 長良川一帯 |

| 14 | 柳薬師夜開帳 | 尾張名所図会では「広小路夜見世」として描かれている。夏の納涼の地として大変にぎわったという。今は廃絶して存在しない。 | 広小路本町通り西 長円寺付近 |

| 15 | 大須観音 | 浅草と並び称され、すでに江戸時代に名古屋の盛り場として有名であった。例祭の行われた旧暦2月25日は、櫻天神も同時に祭礼が行われたため、櫻天神と大須観音の間は雑踏が続いたという。 | 中区大須二丁目21番47号 |

| 16 | 七ツ寺紅葉 | 天平7年行基の創建といい、慶長16年現在地に移る。この図には東門、三重塔、本堂、観音堂などが描かれている。「尾張名所図会」には春を探り秋を訪う名区にして(中略)府下第一の佳境といふべし。」とある。 | 中区大須二丁目28番5号 |

| 17 | 中根萩山 | 中根村鼎池の池辺には萩が多く秋は多くの人出があったという。「尾張名所図会」にも「中根村鼎池堤畔の秋萩」の図がある。 | 瑞穂区中根町付近 |

| 18 | 天道山開帳 | 天道山光照寺の開帳のことであるが、いつの頃かは不明。図を見ると初夏の頃、つつじの咲く季節である。 | 天白区八事天道 |

| 19 | 知多浦塩竃 | 「尾張名所図会」に「生路(いくじ)塩竃の古覧」の図があり、昔の「生路村」であったか。製塩業が盛んであったころの風景である。 | 半田市乙川あたり |

| 20 | 枇杷島橋風景 | 庄内川にかかる枇杷島橋は、枇杷島村と下小田井村との境に大橋、下小田井村には小橋があり、その間に中島があった。名古屋へ出入りする多くの商人や旅人が行き来した。 | 西区枇杷島町・清洲市西枇杷島町「枇杷島橋」 |

| 21 | 宮御葭大竹持 | 南新宮天王社の大山祭の翌6月6日から行われたのが、この御葭(みよし)大竹持であった。もとは二尺の葭を用いたが次第に大きさを競うようになり大竹を捧げるようになったという。 | 熱田区神宮一丁目1番1号 (熱田神宮内) |

| 22 | 上材木町盆中燈籠 | 上材木町ではお盆の行事として切紙(きりこ)燈籠の飾りを家ごとに出していたという。「尾張名所図会」前篇二、15裏、16表には小田切春江画の似た画がある。 | 丸の内一丁目・錦一丁目付近 |

※本文は尾崎久弥氏の解説を参考にしました。現在地の誤りやお気づきの点がございましたらご教示ください。(奉仕第一係:052-741-9811 )

14 「柳薬師夜開帳」

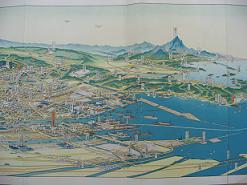

資料からながめる名古屋港の歴史

平成19年7月21日から10月18日、名古屋港100周年を記念し、鶴舞中央図書館で名古屋港の歴史に関する資料の展示を行いました。

名古屋港は遠浅の海を浚渫(しゅんせつ)し、その土砂で土地造成を行ってきた人工港です。港の建設は葦生い茂る水深1メートルあるかないかの海で始まりました。

自然災害、日清戦争などによる経済状況の悪化、周囲の無理解など幾多の困難を乗り越えて行われた名古屋港の建設。

今年は名古屋港開港100周年。それを記念して、様々なイベントも予定されています。今や名古屋港は、日本一の港に成長しました。今回の展示では、名古屋港の歴史をその前身から現在の様子までご紹介しました。

■ 展示資料の解説 ■

名古屋港の前身

「東海道五十三次之内 宮」 『歴史の道~東海道~』 p94-95 豊橋市美術館編 2001

名古屋港の前身となったのは、「熱田の浜」です。鎌倉時代以降、熱田の浜は近畿と東国を結ぶ渡し場として栄え、慶長6(1601)年には江戸幕府から東海道五十三次の宿駅に指定されました。

広重作『東海道五十三次』には、江戸時代後期の熱田の浜の様子が描かれています。

『熱田渡海路之略図』(複製) 江戸時代後期 (市史資料20-18)

江戸時代の熱田の湊周辺の地図です。地図中に「保田(ボタ)」という文字が読めます。現在の名古屋港ガーデン埠頭の辺りです。江戸時代、保田は尾張藩の人口10万人の城下町名古屋を支える港でした。

『尾張名所独案内』 p8-9 浅井広国 1893

熱田の辺りの名所として「熱田神宮」と並んで熱田海岸が掲載されており、多数の船が停泊するにぎやかな様子が描かれています。

築港まで

「港こそわがいのち〈奥田助七郎〉」 『新郷土に輝く人々 上巻』 p109-116 愛知県小中学校校長会編 1961

愛知県土木技師であった奥田助七郎は、明治39(1906)年、世界中で巡航博覧会を開いていた「ろせった丸」を名古屋港(当時の呼び名は熱田港)に寄港させることに成功します。

奥田の活躍は、愛知県下の偉人物語を集めた小中学生向けの『郷土に輝く人々』にも所収されています。

『名古屋港90年のあゆみ』 p14-15 名古屋港開港90周年記念事業実行委員会編 1997

「ろせった丸」が名古屋港(熱田港)に寄港した際の様子が描かれています。

『報知新聞社主催巡航博覧会記念』名古屋市鶴舞中央図書館所蔵 1897?

博覧会記念の絵葉書。「ろせった丸」巡航記念のスタンプが押印されています。巡航博覧会は10数万人の見物人を集め、大成功をおさめました。

「名古屋港開港祝賀会」を記念する各種新聞(明治40年11月23日付、「名古屋新聞」・「新愛知」・「扶桑新聞」・「大阪朝日新聞」)

明治40(1907)年11月、名古屋港はめでたく開港となりました。 鶴舞中央図書館では、マイクロフィルムより複写した当時の新聞を手にとってご覧になれます。

戦前の名古屋港

『名古屋市鳥瞰図』 吉田初三郎 1936

わが国の航空事業は昭和初期以降、政府の奨励もあって急速に発展してきました。名古屋でも、昭和9(1934)年、名古屋港10号地を仮飛行場として旅客及び郵便物の定期輸送が始められました。昭和11(1936)年発行の『名古屋市鳥瞰図』 でも「仮飛行場」が描かれています。

「名古屋港第四期工事」 『名古屋港史 建設編』付図 名古屋港史編集委員会編 1990

昭和2(1926)年から昭和15(1940)年の第四期工事では「航空地」が建設され、昭和16(1941)年、名古屋国際飛行場が開設されました。現在の空見町の辺りで、今ではコンテナが並んでいます。

開設直後の太平洋戦争の突入で、飛行場はもっぱら軍用機の試験飛行場として利用されました。

伊勢湾台風による被害

『開港60周年記念名古屋港のあゆみ』 p32-33 名古屋港管理組合総務部総務課広報係編 1967

伊勢湾台風の襲来によって、昭和34(1959)年9月26日午後9時25分に、名古屋港では5.31メートルの高潮が各河川や堤防を決壊して押し寄せました。貯木場からあふれ出た材木が散乱し、港湾施設は著しく破損しました。

現在の名古屋港

『Port Of Nagoya '66』 p8-9 名古屋港管理組合 1966

『Port Of Nagoya 2006/2007』 p9-10 名古屋港管理組合 2006

現在、名古屋港は総取扱貨物量、貿易額ともに日本一を誇る港に成長しました。現在では、4市1村(名古屋市、東海市、知多市、弥富市、飛鳥村)にわたる広大な臨海地域と港湾区域を有し、総面積は名古屋市のほぼ3分の1に匹敵します。

参考文献

- 『愛知百科事典』 中日新聞社開発局編 1976

- 『伊勢湾台風』 名古屋港管理組合編 1960

- 『尾張廻船小史』 木原克之 1994

- 『名古屋港のあらまし 2005』 名古屋港管理組合 2005

- 『名古屋市港区史』 港区制施行五十周年記念事業実行委員会編 1987

- 『名古屋港史 建設編』 名古屋港管理組合名古屋港史編集委員会編 1990

- 『ろせった丸入港』 愛知県小中学校小中学校校長会他編 1994

- 中日新聞 20060609朝刊

- 中日新聞 20060905朝刊