ここがスゴイ!

尾張藩士の家に生まれ、本草学の研究会「嘗百社」で中心的役割を果たした。

伊藤圭介、大河内存真と共に、シーボルト熱田投宿の折に会見した。

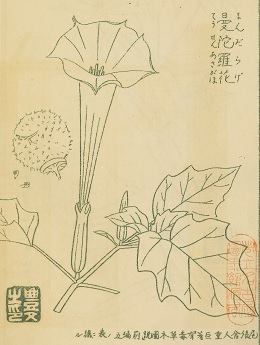

各地域に精力的に採薬行に出かけ、ヒトツバタゴ(天然記念物、絶滅危惧種)を発見、命名した。

こんな人生を送ってきました

安永8(1779)年4月19日、尾張藩士水谷覚夢の子として生まれた。父覚夢に本草学を学んだ後、御薬園御用となって尾張藩に仕えた。伊勢、近江、美濃、木曽等に採薬行にでかけるかたわら、浅野春道や大河内存真らと共に「本草会」と称する会合を開き、薬物の鑑定や本草学習を行った。これを継承する形で、尾張の本草学研究会として有名な「嘗百社」が誕生、豊文はその中心として活躍した。

文政9(1826)年シーボルトが熱田に投宿した時、伊藤圭介、大河内存真らと共に会見した。当時、豊文47歳、シーボルト29歳。これ以前に手紙でのやりとりはあったようだ。シーボルトは著書『江戸参府紀行』の中で豊文を「博物学の偉大な友」とたたえ、彼らが持ってきた収集物について詳述している。

水谷豊文が採薬に出かけていたのは、主に文化年間(20代後半から30代にかけて)のようだが、犬山市のヒトツバタゴ自生地に立つ解説文では、文政年間(40代か)に発見したとあり、年齢を重ねても精力的に採薬に出かけていたことがうかがえる。天保4(1833)年3月20日没。

ヒトツバタゴは、木曽川流域の東海地方、岐阜県東濃地方、長崎県対馬など、限られた場所にしか自生していないという。大正12(1923)年に国指定天然記念物となっており、環境省の絶滅危惧種にも指定されている。

名古屋近郊の犬山市にヒトツバタゴ自生地がある。5月になると雪が降ったように真っ白な花を咲かせ、開花の時期には多くの見学者が訪れる。周辺の入鹿池や尾張三山(尾張富士、尾張白山、本宮山)に足を伸ばせば、素晴らしい景色を楽しめる。本宮山山頂からは、豊文が採薬に行ったであろう、伊吹山(薬草で有名)も望むことができる。気候が良くなったら訪れてみよう。

もっとくわしく知りたいあなたに

- 『水谷豊文翁之伝』吉川芳秋/著 中京植物学会 1927

- 『医学・洋学・本草学者の研究』吉川芳秋/著 八坂書房 1993

- 『独人蘭医シーボルトをめぐる尾張周辺の人々』吉川芳秋/著 愛知県医師会 1977

- 『江戸参府紀行(東洋文庫)』シーボルト/[著] 斎藤信/訳 平凡社 1967

- 「尾張の嘗百社とその周辺」磯野直秀 田中誠,慶應義塾大学日吉紀要. 自然科学. No.47 (2010),p.15-39

- 「小牧」2万5千分の1地形図 国土地理院 2018

- 『犬山市天然記念物ヒトツバタゴ自生地』(犬山市公式サイト 外部リンク)(最終確認日:2020年7月15日)

pdfダウンロード

- 最近の「発見!名古屋の偉人伝」は名古屋なんでも調査団へ

- これまでの「発見!名古屋の偉人伝」一覧は発見!名古屋の偉人伝一覧へ

- PDF版の一覧は発見!名古屋の偉人伝一覧(PDF版)へどうぞ