ここがスゴイ!

こんな人生を送ってきました

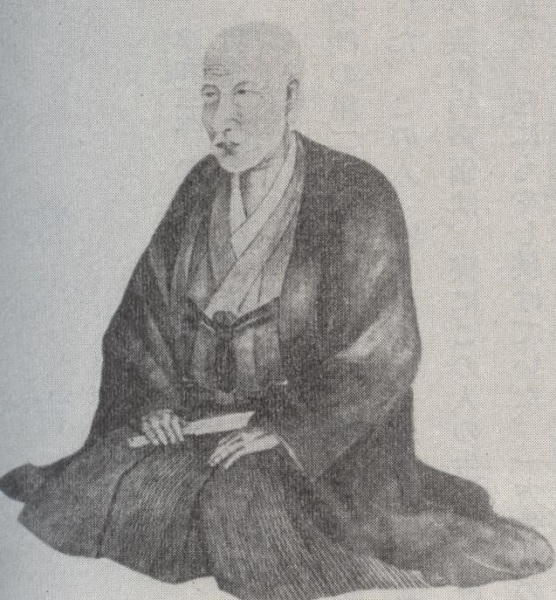

享和3(1803)年、尾張藩士である梶市左衛門の次男として生まれる。18歳の時、尾張国海東郡服部村(現在の中川区富田町)に移住し、金属焼付を業としていた。

ある時、古い書物で七宝焼のことを知り、自分で作ることを決意する。当時の日本で七宝は、日光東照宮や名古屋城の襖の引手金具など特殊な用途で使われるもので、しかもその製法は代々幕府のお抱え七宝職人の家系など限られた範囲でのみ伝わる秘伝のものとされていた。常吉は実物を見たことさえなかったが、書物で読んだその魅力を忘れられず、製法を独力で研究し、苦心の末、天保4(1833)年、七宝焼特有の美しい艶をもつ小鉢を完成させる。翌年、尾張藩の命で筆洗、香炉を製作し献上すると、常吉の名は全国に広まることになった。その後、自らが発見した七宝焼の製法は独占することなく教え、この地で尾張七宝が発展するきっかけとなった。

明治16(1883)年8月、政府より功績を賞され銀盃を贈られたが、翌月、病のため81歳で亡くなる。

もっとくわしく知りたいあなたに

- 『宝玉七宝(名古屋市博物館調査研究報告5)』名古屋市博物館 2000

- 『七宝焼』安藤七宝店/編集 安藤七寳店 1961

- 『愛知に輝く人々 6』愛知県小中学校長会/編 愛知県教育振興会 1985

- 『富田町史』富田町史編纂委員会/編 中川区富田町 1956

- 『明治の名古屋人』名古屋市教育委員会 1969

pdfダウンロード

- 最近の「発見!名古屋の偉人伝」は名古屋なんでも調査団へ

- これまでの「発見!名古屋の偉人伝」一覧は発見!名古屋の偉人伝一覧へ

- PDF版の一覧は発見!名古屋の偉人伝一覧(PDF版)へどうぞ